2017.11.08

<第21講目>調整力を発揮して、『理想の形』に整えよう!

みなさん、こんにちは。「3分くらいでわかる! 研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」第21講目を始めます。 今回のテーマは、「調整力を発揮して、『理想の形』に整えよう!」です。

みなさん、こんにちは。「3分くらいでわかる!

研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」第21講目を始めます。

今回のテーマは、「調整力を発揮して、『理想の形』に整えよう!」です。

1.「調整力が大事」と言うけれど?

ビジネスの世界では、「調整力が大事」ということがよく言われます。

しかし、この「調整力」という言葉の定義はとてもあいまいです。

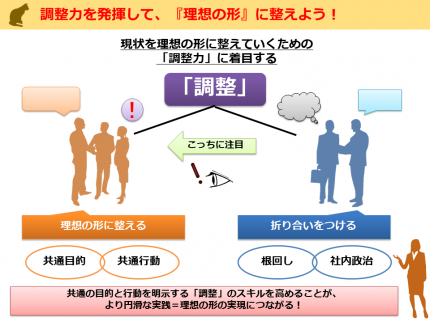

「調整」という言葉には、大きく「ある基準に合わせて理想的な形に整える」という意味と、「折り合いをつける、釣り合いをとる」という意味の2つがあります。

ビジネスにおける「調整力」は、よく後者の意味で使われており、そこから転じて、「根回し力」や「社内政治力」のような言葉に置きかえられることもあります。

もちろん、受注や昇進、意見を通したいときなど節目の場面などで、「根回し力」や「社内政治力」が必要になることがあるでしょう。

しかし、私たちは「調整」のことを、前者の「ある基準に合わせて理想的な形に整える」という意味でお伝えしています。

それでは「ある基準」とはいったい何なのでしょうか。

今回は、「ある基準に合わせて整える」という「調整」の意味について、ご紹介したいと思います。

2.ある基準に合わせて整える

私たちは、「調整力」について、「それぞれ違った考え方や行動パターンを持った

関係者(ステークホルダー)を共通の目的や行動に向かわせていく力のこと」と定義しています。

人によって、ものの見方、考え方、嗜好、趣味はバラバラです。

同じ行動を行っていたとしても、その目的や関わり方、受け止め方は人によって異なります。

他人の心を正確にとらえることや変えることはもちろん、共通の目的に対して共通の行動を取ってもらうことは至難の業です。

日常の生活を営む上では、特に支障をきたすことはないかもしれません。

しかし、ビジネスにおいては、1人だけで仕事を完結できる場面はほとんどありません。

誰かに依頼する、誰かに助けてもらう、誰かと一緒に仕事を終わらせる。

必ず「誰か」の力が必要になっているはずです。

そこで用いるのが「ある基準に合わせて、理想的な形に整える」という「調整力」です。

そして、「ある基準」とは、前述の定義の後半に書かれている、

「共通の目的や行動」のことをさします。

3.共通の目的と行動を明示する

1つ、簡単な例で説明します。

「部署内の歓送迎会の幹事であるあなたは、参加者に対して調整を行う」

この場合の「ある基準」とは何でしょうか。

先ほどの「共通の目的と行動」という言葉に合わせて考えると、

・目的:歓送迎会をなぜするか(誰を送迎するのか)

・行動:そのために何をしてもらいたいか(日時や場所、参加費等を提示するので、参加可否を表明してもらいたい)

ということになります。

この目的と行動を明示して、理想的な形である「部署内の歓送迎会の開催」へ整えていきます。

今回の例では、「部署内の歓送迎会」という、わざわざ目的や行動を丁寧に説明しなくても、

メンバーのみなさんになぜそのようなアナウンスをしたのかや、

何をしなければならないかを感覚的に分かっていただけると思います。

しかしこれが「プロジェクト」であればどうでしょうか。

この場合、「プロジェクト」が何のために発足されるものであり、(例:部署内の業務改善に取り組むためのグループとして)そのために何をしてほしいのか(例:自主的に手をあげてプロジェクトメンバーとなり、ミーティングに参加してほしい)、ということを明示しなければいけません。

そうしなければ、そもそもプロジェクトに対してどのように関わればよいかがメンバーに伝わらず、部署内の業務改善プロジェクトが円滑に進まないどころか、プロジェクトの発足自体が危ういものとなってしまいます。

調整が上手くできないと、理想の形に整えることができなくなってしまうということです。

「調整力」を「根回し力」や「社内政治力」という意味だけで終わらせるのではなく、「ある基準(=目的と行動)を明示して、理想の形(=目的の達成)に整える」というスキルとして、日々意識しながら高めていきたいところです。

研修では、「調整力」を活用することの効果やより具体的な方法などをお伝えするとともに、調整が必要なシーンを想定したトレーニングにより、「調整力」の強化を図っていただいています。

それでは、「3分くらいでわかる!研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」

第21講目を終了いたします。