2018.08.08

vol.16【できるSVを育てる 第2回:SVに必要な知識とスキル】 By浮島由美子

こんにちは。Y’sラーニング株式会社の浮島です。全4回にわたり、「できるSVを育てる」をテーマにお伝えいたします。SVを育成される方のみならずSV自身のスキルアップの一助にもなればいいなと思ってご案内しますので、よろしくお願いいたします。第二回はSVに必要な「知識」と「スキル」です。

こんにちは。Y’sラーニング株式会社の浮島です。全4回にわたり、「できるSVを育てる」をテーマにお伝えいたします。SVを育成される方のみならずSV自身のスキルアップの一助にもなればいいなと思ってご案内しますので、よろしくお願いいたします。

第二回はSVに必要な「知識」と「スキル」です。

1.必要な能力は分類して考える

一般に、私たちは職場で必要な能力のことを「スキル」と称しています。

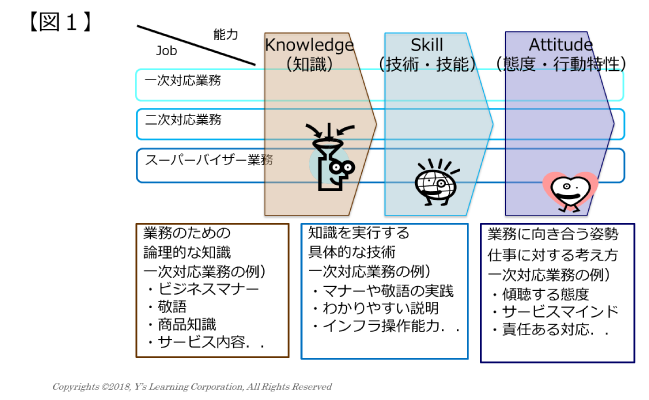

さて、「スキル」とは何でしょう。この「スキル」という言葉の定義は以前にも書きましたが、ちょっと復習しておきます。コンタクトセンターに限らず、企業における人材育成で分類、検討されるべき「能力」とは、もちろん「職務遂行に必要な能力」のことです。職務遂行能力(一般に「職業能力」)は、「スキル」より大きな意味合いになります。シンプルで整理しやすい分類をご紹介しましょう。「KSA」という能力分類法です。「KSA」は以下の頭文字です。K:Knowledge(知識)、S:Skill(技術、技能)、A:Attitude(態度、行動特性)たとえば、「電話対応の能力」ひとつとっても、さまざまな要素があります。単に「電話対応スキル」とか「コミュニケーションススキル」と称してしまえば、いろいろな要素がこの中に包含されてしまい、必要な育成項目が洗い出しにくくなりますね。電話応対を例に「KSA」に分類して考えると...

・知識(K):ビジネスマナー、敬語、商品知識、サービス内容..

・技術・技能(S):マナーや敬語の実践、わかりやすい説明、インフラ操作..

・態度・行動特性(A):傾聴する態度、サービスマインド、責任ある対応...

能力を分類すると、適切な獲得方法が検討しやすくなります。

「知識」は学習することで身につけることができます。

「技術・技能」を訓練することにより、知識は発揮されます。

「態度」は採用や評価、目標管理に役立ちますね。

2.SVにはどのような能力が必要?

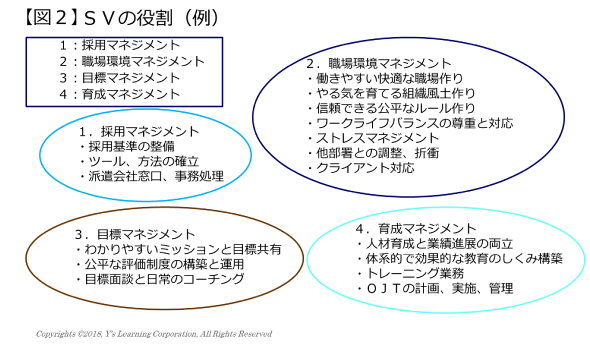

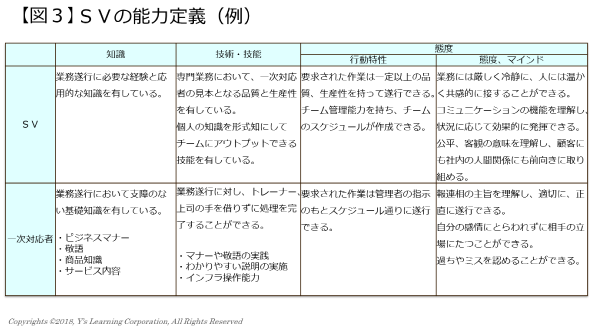

コンタクトセンターの研修でお聞きすると、皆さんが共通して感じている「職場の問題点」の第一位はいつも「スキルのばらつき」です。「ばらつき」があることに問題意識を持つことは正しいです。しかし、「スキル」とは何を指しているのでしょうか。一次対応者に必要な「知識項目」や「技術、技能」が洗い出しやすいのは、実は役割がはっきりしているからです。みなさんのセンターの「SVの役割」は何でしょうか。まずは、役割を定義してみてください。

すると、そのためにはどのような能力が必要かも見えてくるのです。「職業能力」は、キャリア単位で必要なスキルを定義することが重要です。人に得意不得意があるのは、当然のこと。機械による生産ラインではない私たちの業務は「ばらつき」が前提といっても過言ではありません。しかし、「属人化」が極端な業務はいつまでたっても標準化できません。

1.役割単位で「知識」「技術」「態度」を定義する

2.定義に対する評価基準を設定する

3.基準に沿った各人の評価を実施する

4.評価結果に対する施策(教育など)を実施する

このストーリーを一次対応者だけではなく、SVにもトレーナーにもQA担当にも設定し教育計画を立てていくことが、人材育成なのです。属人化してしまっている部分の正しい分析、ばらつきの許容範囲、人依存せずにシステム化による解決が図れる部分の設定など、「ストーリー」が完成すれば、解決できることはたくさんあります。SVの役割は組織によってさまざまです。何が必要でどのようにSVを育成するかは組織ごとに真剣に定義される必要あるのです。そうはいっても..とお思いの方も多いことでしょう。定義の参考例を示しておきます。あくまでもご参考に。

第二回:SVに必要な知識とスキル

※今後の予定

第三回 要員管理の3つのMを考える

第四回 SVの働き方改革

2.講師プロフィール

浮島 由美子 講師

研修講師、教育コンサルタント

2005年5月Y’sラーニング株式会社設立

コミュニケーションおよびマネジメント研修を中心に活動中。

埼玉県立浦和第一女子高校、私立学習院女子短期大学卒。

業務アプリケーションサポート業務、ネットワークOSのサポート業務を経てコールセンター、ヘルプデスクの構築、運営に携わる。

2000年より、品質管理および人材育成を担当。品質管理、採用、要員教育、教育コース開発、顧客満足度調査の結果分析を行う。スキルの標準化、可視化に取り組む。

・著書:「自分の考えがうまく伝わる要約の技術」(KADOKAWA)

・CSAJ(コンピュータソフトウェア協会)人材委員会所属・東京農工大学 國學院大學 プレゼンテーション講師

コラム人気ランキング