2018.08.29

vol.18【できるSVを育てる 第4回:SVの働き方改革】 By浮島由美子

こんにちは。Y’sラーニング株式会社の浮島です。全4回にわたり、「できるSVを育てる」をテーマにお伝えいたします。SVを育成される方のみならずSV自身のスキルアップの一助にもなればいいなと思ってご案内しますので、よろしくお願いいたします。第四回は最終回、「SVの働き方改革」です。

こんにちは。Y’sラーニング株式会社の浮島です。

全4回にわたり、「できるSVを育てる」をテーマにお伝えいたします。

SVを育成される方のみならずSV自身のスキルアップの一助にもなればいいなと思ってご案内しますので、よろしくお願いいたします。

第四回は最終回、「SVの働き方改革」です。

1.働き方改革とは?

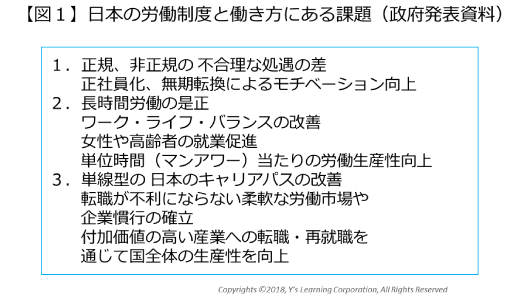

昨今、あちらこちらでキーワードとして耳にする「働き方改革」、「残業をしないように」など時短に関することばかりがクローズアップされているように感じます。「仕事が残っているのに帰れない」「残業代がないと生活が圧迫される」など後ろ向きな意見もよく聞きます。みなさんはいかがでしょうか。まず、働き方改革とは何を指しているのかちょっときちんと把握してみましょう。今年(2018年)6月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、安倍総理は以下のコメントを発表しました。「長時間労働を是正していく。そして、非正規という言葉を一掃していく。子育て、あるいは介護をしながら働くことができるように、多様な働き方を可能にする法制度が制定された」確かに冒頭に「長時間の是正」って言っていますね。でも、単に「早く帰れ」ということではありません。日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」という状況に直面しています。それは、投資やイノベーションを含めた生産性向上や、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境作りが重要な課題になるということです。【図1】が政府の発表資料です。一読してくださいね。

2.コールセンターの働き方改革とは?

コールセンターは実は働き方改革の趣旨に沿った部分のある職場だと私は思います。シフトによる業務は残業が発生しづらいですし、生産性向上も組織として意識をもって取り組んでいるセンターが多いはずです。いろいろな働き方を許容し、短時間のパート希望者や高齢者にも就労のチャンスがあります。テレワークに取り組んでいるセンターもあるでしょう。まぁ、賃金の問題はありますが、意外と柔軟な職場です。しかし、そんな中でSVの働き方はどうでしょうか。業務は多岐にわたり、多忙で残業も多い。業務内容の生産性や品質を客観的に測る手段が少なく、効率化や標準化が進まない。..などということはありませんか?コンタクトセンターという職場では、SVなどのマネジメント職にこそ働き方改革が必要です。

3.SVの働き方改革

働き方改革の趣旨を正しく読み取って考えたとき、SV業務にはどのような問題があるでしょうか。一次対応者の応対フォローなど時間数、工数が読めない業務も多いですが、モニタリングの評価、フィードバックなど時間が計算できる業務もあるはずです。これらの業務の効率化は考えたことはありますか。SVの業務の生産性って何でしょう。実は「生産性」は「アウトプット/インプット」です。インプットの考え方はいろいろありますが、多くの場合「時間」です。使った時間に対してアウトプットは「結果」「成果」です。成果が高ければ「生産性が高い」と表現することができます。ですから、一次対応者の生産性は計算しやすいのです。では、SVはどのようなアウトプットを持っているでしょうか。SVのアウトプットは表現しにくいものが多いですね。アウトプットは言語化されていますか。そのうえで、もっと早くアウトプットが出せる業務はありませんか。必要のない(なぜ行うのかわからずに実施している)アウトプットを抱えていませんか。業務(仕事)は役割と成果を定義することが大切です。アウトプットを明文化して客観的に眺めてみてください。そのうえで業務を整理し、プロセスを見直すことがSVの働き方改革の第一歩です。

4.仕事は豊かで楽しいもの

ワークライフバランスの考え方も普及し、「仕事」に取組む姿勢は多様化しました。それでも、人生において自分の持てる時間の多くを使うのが「仕事」です。「仕事」は、自分を豊かにし(お金のことだけではないですよ)楽しく達成感のあるものでありたいですよね。仕事を豊かなものにするために、もちろん政府にも企業にも組織にも取り組みがあるのですが、なにより自分の取り組み方が一番重要なのではないでしょうか。自分を大切にするための「働き方改革」をぜひ進めてください。

5.講師プロフィール

浮島 由美子 講師

研修講師、教育コンサルタント

2005年5月Y’sラーニング株式会社設立

コミュニケーションおよびマネジメント研修を中心に活動中。

埼玉県立浦和第一女子高校、私立学習院女子短期大学卒。

業務アプリケーションサポート業務、ネットワークOSのサポート業務を経てコールセンター、ヘルプデスクの構築、運営に携わる。

2000年より、品質管理および人材育成を担当。品質管理、採用、要員教育、教育コース開発、顧客満足度調査の結果分析を行う。スキルの標準化、可視化に取り組む。

・著書:「自分の考えがうまく伝わる要約の技術」(KADOKAWA)

・CSAJ(コンピュータソフトウェア協会)人材委員会所属・東京農工大学 國學院大學 プレゼンテーション講師

コラム人気ランキング