2017.05.23

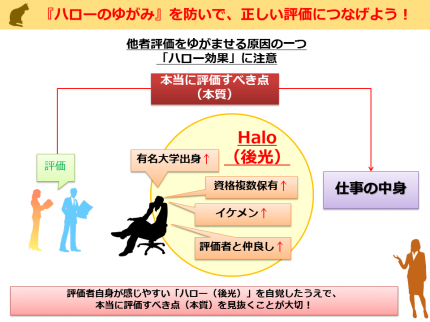

<第10講目>『ハローのゆがみ』を防いで、正しい評価につなげよう!

みなさん、こんにちは。「3分くらいでわかる! 研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」第10講目を始めます。 今回のテーマは、「『ハローのゆがみ』を防いで、 正しい評価につなげよう!」です。

みなさん、こんにちは。「3分くらいでわかる!

研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」第10講目を始めます。

今回のテーマは、「『ハローのゆがみ』を防いで、 正しい評価につなげよう!」です。

1.『ハローのゆがみ』とは

みなさまは「ハロー」という言葉の音を聞いて何を思い浮かべますか?

一番多い答えはおそらく英語の「こんにちは(Hello)」ではないかと思います。

あるいは、天気予報でたまに聞く「波浪(はろう)警報」を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし今回は、その「ハロー」ではなく、「後光」を示す「ハロー(Halo)」についてご紹介したいと思います。

人事部門にお勤めの方や、採用面接などを担当されたことがある方、心理学を学んだことがある方などは、「ハロー効果」という言葉を一度は聞いたことがあるかもしれません。

「ハロー効果」はコロンビア大学のエドワード・ソーンダイク教授が提唱した「他者評価に対する評価エラー(ゆがみ)」のことと言われています。

ではなぜ「後光」が評価のゆがみを作り上げてしまうのでしょうか。

「ハロー効果」について、もう少し見ていきましょう。

2.後光が差す「ハロー効果」

「ハロー効果」には大きく分けて

・評価項目自体が関連し合っている(もともと関連するように設定してある)こと(「真のハロー」)

・評価者が起こしやすい評価のゆがみ(「ハローエラー」)

の2つがあるとされていますが、今回は後者(「ハローエラー」)について説明いたします。

「ハローエラー」とは、「ある特定の際立つ評価項目の評価が、他の評価項目にも大きな影響を与えること」と説明されます。

「ハローエラー」には、

・ある項目の良い印象に影響されて、他の項目も良く評価してしまう「ポジティブハローエラー」

・ある項目の悪い印象に影響されて、他の項目も悪く評価してしまう「ネガティブハローエラー」

があります。

・「ポジティブハローエラー」の例

「字をとても上手に書くことができる人は、身だしなみもしっかりしているだろう」

「あの人はとても明るい性格の人だから、営業成績も良いだろう」

「難関資格を持っているんだから、仕事も抜群にできるだろう」

・「ネガティブハローエラー」の例

「字が汚いから、身だしなみもちゃんとできていないに違いない」

「あの人は口下手だから、お客様から信頼を得ていないだろう」

「学歴が低いから、仕事もできないだろう」

というように、それぞれの項目の因果関係は薄いにもかかわらず、際立つ特徴を持つ項目の印象が「後光」のようになってしまい、本来評価すべき他の項目のことが見えなくなってしまうことにより評価のゆがみが発生することです。

マーケティングでは昔から、世間のイメージがよいタレントをCMに起用するなど、「ポジティブハローエラー」を利用した営業・広告活動が行われています。

しかし、人事考課など、人の評価を正確に行わなければいけない時などは、「ハロー効果」に十分注意しなければいけません。

特に自身が「後光」に感じてしまうような要素があるようなら、それを自覚し、その「後光」に惑わされないよう、意識して評価を行うことが必要です。

3.まだまだある「評価エラー」

有名な「評価エラー」は、「ハロー効果」の他にもまだまだあります。

以下は一例です。

・「中心化傾向」

部下への気遣いや、情報不足からくる自信のなさなどが影響し、評価結果が「標準」や「普通」といった真ん中の評価に偏ってしまう

・「寛大化傾向」

「部下から嫌われたくない」「嫌なことを伝えたくない」という思いから、実際よりも甘く評価をつけてしまう

・「対比誤差」

評価者自身の価値観や能力を基準に相手を評価してしまう

「評価エラー」を完全になくすことは難しいかもしれません。

しかし、評価をする立場になった場合は、自分が陥りがちな評価エラーに注意しながら実施することが大切です。

そうすることで、評価をされた人の納得感も高まり、お互いの信頼感の醸成にもつながっていくはずです。

研修では、講義やワークにより、評価者が陥りやすい「評価エラー」について理解を図り、自身が陥りやすい「評価エラー」とその対策について、具体的な評価計画とともに作成していただいています。

それでは、「3分くらいでわかる!研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」

第10講目を終了いたします。