2017.08.30

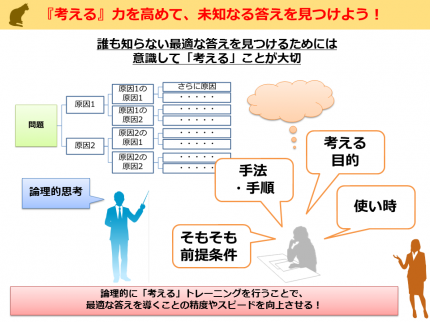

<第16講目>『考える』力を高めて、未知なる答えを見つけよう!

みなさん、こんにちは。「3分くらいでわかる! 研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」第16講目を始めます。 今回のテーマは、「『考える』力を高めて、 未知なる答えを見つけよう!」です。

みなさん、こんにちは。「3分くらいでわかる!

研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」第16講目を始めます。

今回のテーマは、「『考える』力を高めて、 未知なる答えを見つけよう!」です。

1.改めて今考える、「考える」ということ

「人間は考える葦である」。

世界史や道徳の教科書などに載っている、フランスの思想家パスカルの「パンセ」の中の有名な一説です。

しかし私たちは、何か物事に対して、「考えよう」と意識してから行動しているでしょうか。

私たちは常日頃から様々な行動をしていますが、「考えてから行動する」ことはあまり多くないと思います。

朝起きてすぐシャワーを浴びる、仕事用の服に着替える、駅の自動改札で定期券を通す、いつも決められた入力作業を行う、仕事から帰ったら最初に手洗い・うがいをする、などなど。

はじめにその行動をしたときこそ「どうすればいいのか」と考えていたかもしれませんが、行動が意識しなくてもできるようになり、習慣化された今となっては、その行動を起こすたびに、わざわざ考えたりはしないものです。そのような生活が続くと、つい人は「考える」ことを放棄しがちです。

「考える」ことは時間を費やし、時には辛いものであるからです。

普段の生活はもちろん、仕事上においても、正しい行動が自明なものであるならば、それでもよかったのかもしれません。

しかし、現代。特に仕事においては、答えが必ずしも明らかでない時代であるといえます。

そのような時代では、「何をすれば最適なのかを考える」という工程を抜かすことができません。

また、その結果を迅速かつ適切にアウトプットしていくことが求められます。

そのためには、「考える」ことを習慣化し、意識しなくても考えることができる力を養うことが大切です。

今回は、その「考える」力を高めるための、「論理的思考」についてご紹介したいと思います。

2.「論理的思考」とは

「論理的思考」は、一般的には「ロジカルシンキング」と訳されています。

日本では、20年ほど前からブームになったと言われており、今でも書店に多くの本が並べられています。

「論理的思考(ロジカルシンキング)」の定義も様々ありますが、ここでは仮に、「思考の道筋を通すこと」と定義したいと思います。

「思考の道筋を通すこと」を言い替えると、「その結論に至った考えた理由を明らかにすること」になります。

もっと簡単に言うと、「理由(原因)と結論(結果)を正確につなげること」です。

「論理的思考(ロジカルシンキング)」の学習では必ずといっていいほど登場する手法が「ロジックツリー」というフレームワーク(考え方の枠組み)です。「ロジックツリー」では、まず「問題(良くない状態)」を冒頭に置き、そこから漏れやダブりのない(MECE/ミーシー)ように原因を書き出します。

次に、書き出した「原因の原因」を、同じように書きだし、深掘りしていきます。

このように問題と原因つながりを明確にしていくトレーニングを行うことは、論理的に考える力の向上に役立つほか、頭の中の整理にも役立ちます。

この他にも、組み立てた思考を客観的・多角的な視点から精査する「批判的思考(クリティカルシンキング)」や、既成の事実や概念にとらわれず、自由に発想をめぐらす「水平的思考(ラテラルシンキング)」が代表的な考え方の例として取り上げられます。

3.「論理的思考」の落とし穴?

一つ注意しなければならないのは、どのような思考法を活用したとしても、必ずしも正しい答えが導けるとは限らないということです。

考え方が論理的で筋道が通っていたとしても、考えるための前提条件・背景や考える目的などに問題があれば、正しい答えに導くことができなかったり、思考が見当違いな方向に向かってしまう恐れがあります。

思考の使い方だけを学ぶのではなく、学んだ手法をどのような場面で活用するのが適切なのか、また、どのようなことに注意しなければならないかを正しく理解し、「考える」トレーニングを実施することが、「考える」力の向上や、最適な解の発見につながるでしょう。

研修では、論理的思考(ロジカルシンキング)の手法や活用のポイントについて講義を行ったうえで、実際にケーススタディや各社の事例などを通じてワークを行い、「考える」ことを体感していただいています。

⇒特に中堅社員のみなさんにおすすめしたい、論理的思考のカリキュラム例はこちらです。

それでは、「3分くらいでわかる!研修講師TAMAのワンポイントレッスン!」

第16講目を終了いたします。