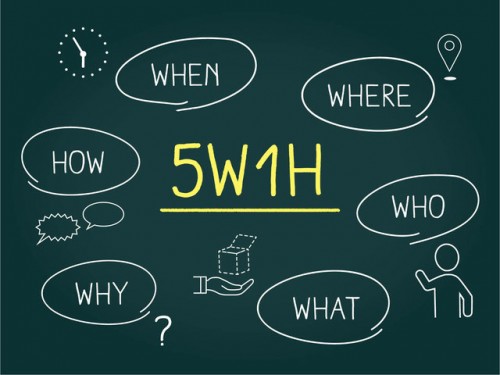

「5W1H(ごだぶりゅーいちえいち)」を知っていますか?

5W1Hとは、

・だれが

・いつ

・どこで

・なにを

・なぜ

・どのように

をまとめた用語で、報告書作成や文章作成などよく使われます。

「でも私は作家やライターじゃないし、特に関係ないかな」「英語の授業や新入社員研修で5W1Hって聞いた程度かな」とお思いの方もいるかもしれません。

しかし、そんな方にこそ、この5W1Hを知っていただきたいのです。実は、5W1Hは様々なビジネスの場に応用できます。

たとえば、上司への報告の際に、5W1Hを意識して話すと、要点を絞ったコンパクトな報告ができるようになります。また、企画書を書くときにも5W1Hを意識して取り組めば、内容に漏れがないだけでなく、より明確なコンセプトを持ったものを書くことができます。

そこで今回は、5W1Hの基本的な考え方と、ビジネスの現場での5W1Hの使い方を

・報告書や日報の書き方

・企画書の書き方

・仕事の段取り・プロジェクト(計画)の管理

といった仕事でよくあるシーンを通じてご紹介します。

そして5W1Hに加えて、最後に、大企業・中小企業・行政関係者など業界問わず1000人以上のビジネスパーソンと面談して見えてきた、仕事がデキる人の知られざるコツも合わせてお伝えします。

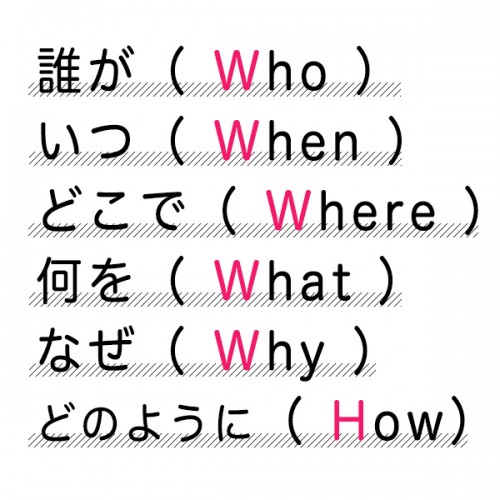

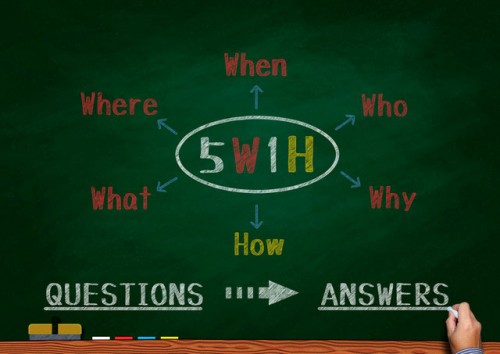

1.5W1H(5W2H・6W3H)とは

5W1Hとは

・だれが(Who)

・いつ(When)

・どこで(Where)

・なにを(What)

・なぜ (Why)

・どのように(How)

の頭文字をまとめたものです。

さらには 、5W1Hに「誰に(Whom)」「いくら(How much)」「(いくつ)How many」などを加えて、「5W2H」「6W3H」などの変化形もあります。

新聞記者が記事を書く際に、「5W1H」「5W2H」「6W3H」を意識するなど、文章を作成するプロも使っています。

一方、ビジネスでは、報告書などの文書作成のほか、様々なビジネスの場面で自分の頭の整理整頓したり、相手に伝える時などに「5W1H」「5W2H」「6W3H」は活用できます。

たとえば、

・新店舗をどこにいつ出店するか?

・新商品の開発を誰がどうおこなうべきか?

・コスト削減をどのくらいどうやっておこなうべきか?

を難しい課題を考える際にも、考えの漏れを失くすために、5W1Hは使われることが多いのです。

すなわち、5W1Hは、各要素ごとに穴埋めをしていくだけで、アイディアや文章の構成が出来上がるため、

「ビジネス的な考え方が苦手」

「上司への報告がうまくならず、困っている」

「マーケティング用語の本を読んだけど、どうやって実践すればいいのかわからない」

と感じている方にオススメの仕事で使える枠組みです。

それでは、5W1Hの使い方をビジネスシーン毎に具体的にお伝えします。

2.5W1H(5W2H・6W3H)の使い方(1) 報告書

「業務報告を毎日提出しなければならない」

と、日報の作成に悩んでいるビジネスマンも多いのではないでしょうか。

そのような、報告書の作成にも5W1Hは役立ちます。

基本的に、先ほどと同じように5W1Hの項目ごとに分けて、穴埋めをするだけです。

それは自分の頭の引き出しに、必要な情報をもれなく整理整頓しているイメージです。

自分自身の活動報告書や日報の5W1Hの項目としては、

・だれが (Who):私が

・いつ(When):いつ

・どこで(Where):どこで

・なにを(What):○○の作業を

・なぜ (Why):△△という理由で

・どのように(How):このようにおこなった

などが挙げられます。

この5W1Hの引き出しに慣れてくると、スラスラと日報を書くことができるようになるでしょう。

人によっては、午前は資料作成、会議出席、午後は顧客先訪問複数の活動をおこなっている場合は、1日のスケジュールをそれぞれ活動毎にこの5W1Hのパターンで書けばOKです。

ただし、場面によっては、5W1Hをすべて埋める必要はないケースもあります。

一旦、5W1Hで自分の持っている情報を埋めてみて、必要・不要を判断してもよいです。

ある意味、5W1Hが報告の際のチェックリストになるのです。上司への口頭での報告でも、5W1Hのチェックリストとして、頭の中で情報を整理整頓し、報告の流れを組み立てることができるようになります。

なお、あなたが日報や報告書をチェックする立場にある場合は、5W1Hを用いた「日報フォーマット」を作成するのも良いでしょう。

この5W1Hのフォーマットは、ワードやエクセルなどデータで管理しても良いですし、「紙の方が書きやすい」という社員が多いのであれば、プリントアウトして社内に常備しておくのもオススメです。

このように日報のフォーマットを決めることによって、社員が日報を書くストレスも減りますし、あなたが日報をチェックする際に、5W1Hの視点で「抜けている項目が無いか」「進捗に遅れはないか」を確認しやすくなります。

3.5W1H(5W2H・6W3H)の使い方(2) 企画書・提案書

企画書・提案書の作成目的は、上司やお客さまにその内容を確認してもらい、納得や了解を得ることです。

そのため、企画書・提案書自体が抽象的で、何が書いてあるのかわからない場合は、折角のよい企画や提案が通りにくくなってしまいます。

「こんなイベントを企画したいんです!」

「こういうイベントがあったらなぁ・・・」

という漠然とした企画書や提案書では、具体性に欠けます。そのため、5W1Hの穴埋めをして、企画書を作成することが重要です。

例として、イベントの企画をする際には、5W1H(今回は5W2H)以下の項目を明らかにしていくことをオススメします。

・だれが (Who):誰がターゲットなのか

・いつ(When):いつ開催するのか

・どこで(Where):どこで開催するのか

・なにを(What):何をするのか

・なぜ (Why):なぜこのイベントをするのか

・どのように(How):どのように行うのか

・いくら(How much):予算はいくらなのか?

このように、5W1H(今回は5W2H)でそれぞれを分けて考えていくことで、自分の考えが分けて整理整頓されていきます。

また、営業の提案書でも5W1Hは活用できます。営業で伺った顧客先の担当者が決定権を持っておらず、上司に話を通す場合もあるでしょう。

顧客先の担当者の方はあなたの提案書の内容を元に上司に報告します。

そのとき、担当者の方が上司に説明できるほど具体的に提案書が書いてあることが望ましいです。

そのためにも、5W1Hを活用し情報がもれなく整理整頓をして提案書を作成するように心掛けるとよいでしょう。

4.5W1H(5W2H・6W3H)の使い方(3) 仕事の段取り

「もう少し仕事の段取りよくして」

など上司からお小言を言われることはないでしょうか?

仕事の段取りを向上するときにも5W1Hは活用することができます。

仕事の段取りにおいて大事なことは、

「任された仕事のゴール(到達点・合格ライン)を考えること」

です。

それは、何をどこまですれば、上司や顧客から「合格」と言われるのか?

そのゴールをしっかり掴んだ上で、

・だれが (Who):誰が実行するのか?協力者は?

・いつ(When):いつから始めるのか?〆切は?所要時間は?

・どこで(Where):どこで作業するのか?

・なにを(What):何を「どこまで(合格ライン)」するのか?

・なぜ (Why):なぜこの仕事をするのか?目的は?

・どのように(How):どのような手順でおこなうのか?

など5W1Hで考えていきます。

段取りが苦手な方は、任された仕事や毎日の仕事で、5W1Hが十分に活用できていない可能性があります。

特に、5W1Hの中の

・What:仕事のゴール(何をどこまで)

・When:所要時間

・How:どのように

を意識すれば、段取り力はアップしていきます。

毎日、TODOリストを書きながら、必要に応じて5W1Hの視点でTODOリストを具体化していくことで段取り力向上につながります。

5.5W1H(5W2H・6W3H)の使い方(4) プロジェクト(計画)管理

プロジェクト(計画)の進捗管理を任されて、

「あれ、このプロジェクトって、どこまで進んでるんだっけ?」

「あ、この作業を計画に入れるのを忘れていた・・・」

などと、焦った経験があるビジネスマンも多いのではないでしょうか。

そうならないためにも、プロジェクト管理に5W1Hを使うことはオススメです。

1人で進めている案件であれば、多少の融通も効くでしょう。ですが、複数のメンバーで進めているプロジェクトであれば、作業の漏れや遅れが起こりがちです。そのため、5W1Hを使って

・誰がいつ、どこで、何をどのようにするのか?

・その作業はなぜ必要なのか?

・それぞれの作業の関連性はどうなのか?

・作業が遅れた場合の余裕はあるのか?

などを検討して、プロジェクト実施の計画を立てることをオススメします。

「でも、計画はどのように紙に書いて管理していけば良いの?」

と疑問に感じる方もいるかもしれません。

そんな方には、「ガントチャート」がオススメです。

ガントチャートとは、アメリカ人の経営コンサルタントによって開発されたプロジェクト管理方法です。上記の図のように、横に日付などの時間、縦に作業名が入ります。

このガントチャートを作ることによって、

・誰がいつ、何をしていなければいけないか?(5W1H)

・プロジェクトが今どの程度進んでいるか?

を、短時間で把握しやすくなるのです。

ガントチャートは色分けをするとより見やすくなります。

ガントチャートでプロジェクト管理をすると、計画に遅れを出さずにスムーズにプロジェクトを進めることができます。

今回は5W1Hと、その使い方を基本編としてご紹介しました。

この5W1Hは一部の人が理解していても、実はその効力を十分に発揮しません。

それは発信者(例:上司)が5W1Hで発信しても、受信者(例:部下)が5W1Hで理解していなければ、その情報は受信されない、すなわち聞き流されることが多くあります。

また段取り力をアップするためにも、5W1H思考が重要です。

そこで当社では、それを会社の中の共通の理解・ことばとするために5W1H徹底活用・研修をおこなっております。

6.もう一ランク上へ!5W1H(5W2H・6W3H)は頭の中の整理整頓の1つの考え方にしか過ぎない!

これまで、ビジネスシーンにおける5W1Hの活用の一例をお伝えしました。

このように5W1Hはいろんな場面で使えることができます。

ここで共通しているのは、5W1Hというタンスの引き出しに情報を整理整頓をしていることに他なりません。

つまり自分自身の頭の考えを5W1Hの引き出し(項目)に「分ける」ということです。

実は仕事がデキる方の特徴として、考え(思考)・行動などを意識的・無意識的に分けていることが特徴です。

仕事がデキる人の知られざる土台となるスキル、すなわちベーススキルとも言っても過言ではありません。

5W1Hはその「分ける」一例にしか過ぎず、報告書・企画書・段取り・計画などを5W1Hで考えると考えやすいということで、仕事の基本として使用されているのです。

このような分ける「引き出し」は5W1H以外にも数多くありますし、世の中にある引き出しに頼らず、自分の観点で「分ける」ということが仕事力アップにつながります。

7.オススメの研修プログラム

「仕事力」をアップさせるためのスキルを習得するための研修です。

仕事の土台スキルである「分ける」を理解し、ワンランク上の“報告力”、“段取り力”、“論理的思考”を身につけます。

8.企業研修プログラム

TRAINING BY HIERARCHY

階層別研修

TRAINING BY HIERARCHY

階層別研修

新入社員~経営層まで各階層の役割・ミッションに応じた知識・スキルを学べる研修カリキュラムです。

THEME

テーマ別研修

THEME

テーマ別研修

学習したいテーマに特化して知識・スキルを学べる研修プログラムです。

9.このコラムを書いたのは

吉田英憲(よしだ ひでのり)講師

<経歴>

株式会社日立製作所

株式会社ヒトサクラボ設立

株式会社セゾンパーソナルプラス 契約講師

<資格>

中小企業診断士

行政書士

ハーマンモデル・HBDIファシリテーター

米国NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー

LABプロファイル コンサルタント&トレーナー

九州大学卒業後、大手総合電機メーカーにて、製造業向けに短納期化・業務効率化を実現するITソリューションの提案営業を経て、経営企画室へ異動し社内コンサルティング・市場調査、グループ内の経営管理の制度設計などを経験。

中小企業診断士の資格取得後、独立(のちに株式会社ヒトサクラボを設立)。

株式会社ヒトサクラボ

https://www.hitosaqlabo.jp

中小企業の経営コンサルティングをおこなう中で、企業における人材育成の重要性を痛感し、人材育成・研修事業に取り組み、現在では中小企業に限らず、大手企業・官公庁などでの幅広く活動している。

多様な業種のコンサルティング経験を踏まえた講義、受講生からの質問・悩みに対して的確なアドバイスとの評価もあり、また、受講生のレベルに合わせて、語り口を変えた話し方は分かりやすいとの定評がある。

<主な研修実績>

経営戦略・経営計画・マーケティング/財務・会計/マネジメント・リーダーシップ/OJTトレーナー/ロジカルシンキング・問題解決/法人営業・提案/プレゼンテーション/コミュニケーション/顧客満足/目標設定/業務改善/タイムマネジメント/新入社員 その他多数

<主な実績企業>

大手総合電機メーカー/大手SIベンダー/大手流通グループ/大手エネルギー関連企業/大手電力会社系電気工事会社/大手自動車メーカー系ディーラー/官公庁 中小企業ほか多数

関連書籍

仕事が速くてミスしない人がやっている「分ける」仕事術

吉田 英憲 (著)

~「分ける」ことで仕事のスピードと質が劇的に上げて、ミスも減らせる本~

一度覚えたら、一生使える最強の思考法。

どんな仕事も「分ける」だけで、スピードと質が劇的にアップ。

仕事に必要な能力が一気に身につく!仕事の「できない」を一気に解消!

◇詳細はこちら(amazon)

https://www.amazon.co.jp/dp/4866801476/

研修・育成についての

ご質問・ご相談は

こちらから