2022.06.13

マネジメントサイクルとは?種類や特徴、活用方法など徹底解説!

PDCAサイクルをはじめとしたマネジメントサイクルは、多くの企業に取り入れられている手法です。 しかし正しく活用できているのかわからない、いまいち効果が出ないといった悩みを抱えている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。マネジメントサイクルがうまくいかないのには必ず理由があるため、正しい手法を理解した上で原因を特定し、改善しましょう。

PDCAサイクルをはじめとしたマネジメントサイクルは、多くの企業に取り入れられている手法です。

しかし正しく活用できているのかわからない、いまいち効果が出ないといった悩みを抱えている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

マネジメントサイクルがうまくいかないのには必ず理由があるため、正しい手法を理解した上で原因を特定し、改善しましょう。

この記事では代表的なマネジメントサイクルの種類について紹介した上で、マネジメントサイクルをうまく活用する方法や失敗する原因について詳しく解説します。マネジメントサイクルに関する正しい知識を身に付け、効果の高い方法を実践しましょう。

1.マネジメントサイクルとは?

マネジメントサイクルは企業が目標を達成するため業務を円滑に進める管理システムで、行動した結果をもとに評価・改善を繰り返すマネジメントの手法です。

一度実施すれば終わりではなく継続して行っていきます。

マネジメントサイクルの重要性

マネジメントサイクルは商品やサービスの改良や生産性の向上など経営におけるさまざまな部分に活用できる手法で、ビジネスにおいてよく使われます。

例えば、何度も行動を繰り返して改善していく必要がある商品開発や生産性向上のための業務フローの確立、などの場面でマネジメントサイクルの考え方が応用されます。

行動と評価改善を繰り返すことはビジネスの基本であり、マネジメントサイクルは企業活動には欠かせない手法の一つといえるでしょう。

最近注目のマネジメントサイクルの応用版ISMSとは?

ISMSとは「Information Security Management System」の頭文字をとったものであり、組織の情報セキュリティを管理する仕組みにマネジメントサイクルを活用したものです。

情報漏洩などによって企業の重要な資産である機密情報を守る必要性が高まったことから、情報セキュリティにもマネジメントサイクルが応用されました。

近年では、ISMSも人事担当者や管理職が押さえておきたいビジネススキルの一つとなっています。

2.代表的なマネジメントサイクルの特徴

マネジメントサイクルにはPDCAサイクルをはじめとしたいくつかの種類があり、状況に応じて手法を使い分けることが大事です。

ここでは、代表的なマネジメントサイクルの手法5つについて解説します。

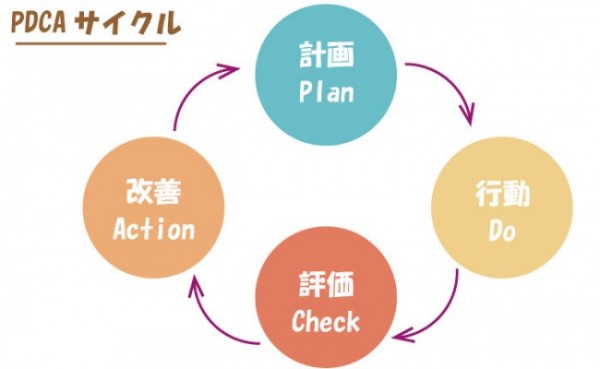

PDCAサイクル

PDCAはPlan(計画)、Do(行動)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを回して業務を徐々に改善していく手法です。

PDCAサイクルはマネジメントサイクルの中でも代表的な手法であり、業種を問わず幅広い業務において活用できます。

Plan(計画):目標を設定し、その目標を達成するための計画を策定する。

↓

Do(行動):計画を実行に移して具体的な業務に入る。

↓

Check(評価):計画と行動を振り返り、計画通り進められたかをチェックして、計画通りにいかなかった原因を特定する。

↓

Action(改善):評価した内容を受けて計画を改善する。

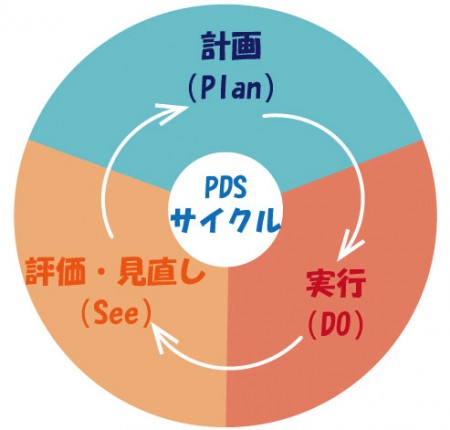

PDSサイクル

PDSサイクルは、Plan(計画)、Do(行動)、See(統制)のプロセスをたどる手法です。PDCAサイクルのCheck(評価)とAction(改善)をSeeに集約することでより短いスパンでサイクルを回せる点が特徴です。

Plan(計画):目標を立て、達成するための計画を策定する。

↓

Do(行動):策定した計画を元に実際に行動する

↓

See(統制):行動した結果を評価・見直しを行う。

長期的・規模感が大きいプロジェクトについてはPDCAサイクル、短期的・細かい業務についてはPDSサイクル、といったように業務の種類に応じて使い分けることが大事です。

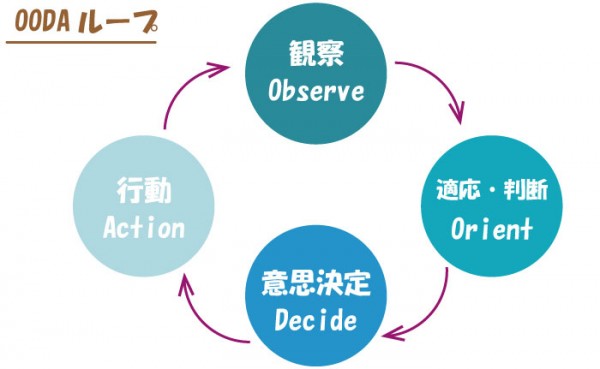

OODAループ

OODAループ(ウーダループ)はObserve(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(実行)を繰り返す手法です。

「観察」を起点としている点に特徴があり、最初に現状を把握することからサイクルがはじまります。

Observe(観察):情報を収集して現状を把握する。

↓

Orient(状況判断):現状から取るべき行動を検討する。

↓

Decide(意思決定):行動を選択する。

↓

Act(実行):計画を行動に移す。

OODAループは不確実性が高いが故に最初に目標を立てづらいケースに役に立つ手法です。

状況次第でループの途中であっても起点である「観察」まで戻ったり、「状況判断」から再開したりできます。

そのため、外的な影響によって変化が激しい場合にも臨機応変に対応することが可能です。

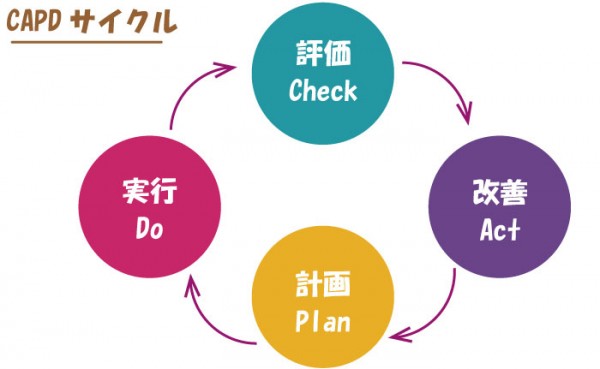

CAPDサイクル

CAPDサイクルはプロセス内の実施内容自体はPDCAサイクルと同じで、Check(評価)、Action(改善)、Plan(計画)、Do(行動)とPDCAサイクルの順序が入れ替わった手法です。

現状を適切に「評価」することで地に足の着いた計画を立てられ、現実離れした計画になるリスクを防止することができます。

Check(評価):はじめに評価・検証を行う。

↓

Action(改善):評価した内容を受けて計画を改善する。

↓

Plan(計画):目標を設定し、その目標を達成するための計画を策定する。

↓

Do(行動):計画を実行に移して具体的な業務に入る。

CAPDサイクルの場合、「評価」と「改善」を実施した上で「計画」を立てるため、見通しが立っていないプロジェクトにはPDCAよりも始めやすいという利点があります。

例えば、工場の作業工程における無駄の削減といった短期的に繰り返しおこなう必要のある業務改善に向いています。

PDRサイクル

PDRサイクルはPrep(準備)、Do(行動)、Review(見直し)のプロセスをたどる手法です。

PDRサイクルでは最低限の準備をしたらすぐ行動に移し、行動の結果から改善点を見つけて見直しをします。

Prep(準備):行動に移すための準備をする。

↓

Do(行動):準備したものを活用し行動する。

↓

Review(見直し):行動した成果を見直す。

事前に計画や分析のプロセスがなくサイクルに時間がかからないことがPDRサイクルの特徴であり、スピーディーな行動が求められる場面に最適でしょう。

成否の結果が分かりやすい業務や不確実性が多くて計画を立てづらい業務で「まずは行動をしてみよう」といった場面で役に立つ手法です。

3.PDCAをうまく活用する5つのポイント

マネジメントサイクルの中でも代表とされるPDCAをうまく活用するためには、取り組む上での基本的な姿勢があります。ここでは、基本姿勢に関する5つのポイントについて解説します。

(1)目標を明確にする

目標を明確にすることで、計画を立案できる、または具体的な行動を取れるため、目標の明確化はPDCAサイクルやその他のマネジメントサイクルを実施する上での前提といえます。

また、目標は達成可能なものになるよう意識しましょう。

実現性が乏しい目標では計画が机上の空論になってしまい、社員の士気も上がらないからです。「売上を〇万円伸ばす」「受注率を〇%上げる」といった、具体的かつ達成可能な目標を立てましょう。

(2)継続的に実施する

マネジメントサイクルは、基本的に何度もサイクルを回すことで少しずつ行動や計画を改善していく手法であるため、継続的に実施することが大事です。

また、サイクルを多く回すほど効果もあがっていくため、できる限りスピーディーにサイクルを回して何度も回数をこなしましょう。

一度目のサイクルで成果が出るものではないため、改善がゴールではなく計画をよくするためのプロセスの一つと考えると良いでしょう。

(3)プロセスを記録する

PDCAサイクルにおいて、「計画」を「行動」に移すとき、「行動」のプロセスで実施したこと・結果を記録することで後に正確な「評価」「改善」を実施できます。

記録はできる限り具体的に行うことがポイントで、例えば営業職の場合であれば訪問件数〇件、どんな立場の人にどのようなアプローチをしたかなどのように、行ったことを詳細に記録しておくとより効果的です。

(4)分析を行う

詳細な分析は、どのマネジメントサイクルにも共通して重要なプロセスの一つです。

漫然とサイクルを回さず、「行動」で得た結果を分析して次のサイクルに生かしましょう。

例えば、PDCAサイクルであれば、Check(評価)の段階で計画通りにいかなかった原因を特定し、次に生かせるよう具体的なタスクに落とし込みます。

あるいは、CAPDサイクルならCheck(評価)が最初のプロセスであり、この段階で市場の傾向や自社の現状などを分析し、最も利益につながる現実的な計画を検討します。

(5)改善策を考える

マネジメントサイクルは改善策を考えて実践することで質の高いサイクルにより効果を上げることができます。

例えば、計画に基づく行動の仕方を見直してみたり、効果測定に別の方法を用いてみたりすることが考えられます。

また、実施しているマネジメントサイクルが合っていない可能性もあるため、結果が出づらい、スピード感がない、といった場合はほかのマネジメントサイクルを試す検討をしても良いでしょう。

例えば、PDRサイクルにおいて計画そのものを考え直す必要があるといった場合にCAPDサイクルを用いて計画を考え直すなど、複数の手法を横断的に活用することも有効です。

4.マネジメントサイクルがうまく活用できない原因

マネジメントサイクルを取り入れてもうまく効果を発揮しないことがありますが、それには何かしらの原因があります。

マネジメントサイクルがうまく活用できない原因について3つ紹介します。こちらを参考にして原因を特定し、問題点を改善しましょう。

目標が高すぎる

高すぎる目標は具体的な行動に落とし込みにくいといった問題点があり、マネジメントサイクルが失敗する要因になります。

仮に行動に移せたとしても目標を達成するまでに多くの時間をとられてしまい、評価・分析・改善等の時間を十分に取れないこともあるでしょう。

さらに現状から考え達成不可能に近い売上目標などは、社員のモチベーション低下の原因にもなり得ます。

マネジメントサイクルの効果を高めるためには、まず会社の現状や市場の動向から現実的な目標を立てることが大事です。

サイクルが回せていない

マネジメントサイクルは何度も回すことで効果が出る手法であるため、サイクルを回せないとその良さは生かされません。

例えば、PDCAサイクルの場合、計画の段階で時間をかけすぎると行動する時間が無くなってしまうことがあります。

またCAPDサイクルでは現状把握のために市場の分析を綿密に行いすぎると、せっかく良いアイディアが生まれてもその頃にはビジネスチャンスを逃してしまうこともあるでしょう。

各プロセスを丁寧に行うことは重要ですが、一つのプロセスに時間をかけすぎるとほかのプロセスをこなす時間がなくなってしまうため、サイクルを回すための時間配分に気を付けましょう。

各サイクルの意味を理解していない

マネジメントサイクルの各手法にはそれぞれのプロセスがありますが、各プロセスの意味を理解していないと効果が薄れてしまいます。

例えば、PDCAサイクルでは何のために「評価」するのか理解していないと評価基準が曖昧になり、「行動」に対して適切に「評価」できずに的外れな「改善」になってしまう恐れがあります。

それでは結果的に良い「計画」も立てられないでしょう。

一つひとつのプロセスが何のためにあるのか、効果的にサイクルを回すにはどうすればよいかをよく考えることが大事です。

5.マネジメントサイクルの成功事例

マネジメントサイクルの正しい活用方法を学ぶために、実際に企業で導入されている手法の成功例を3つ紹介します。

自社でマネジメントサイクルを取り入れる上での参考にしましょう。

成功事例1.ソフトバンク

ソフトバンクにおけるマネジメントサイクルの特徴は、高速でPDCAサイクルを回転させる手法にあります。

具体的には複数の商品を一度に出して一番すぐれた商品を絞り込み、そこに集中する手法を用います。

通常のPDCAサイクルでは商品を一つ出して売り上げが悪かったら商品を取り換え再検証の流れが多いですが、ソフトバンクでは売れそうな商品を同時に出してPDCAサイクルを一辺に回し、売れる商品を明らかにします。

このように一度に複数商品で毎日サイクルを回すことで売れ筋商品を短期間で絞り込むというのが、ソフトバンク流のPDCAサイクルです。

成功事例2.トヨタ

トヨタのマネジメントサイクルは「トヨタ式5W1H」といわれ、立案した計画を具体的な行動に落とし込むことがうまいと有名です。

トヨタ式5W1Hは一般的な「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」「How:どのように」とは違い、Whyを5回繰り返して最後にHowを考えることが大きな特徴です。

Whyを5回繰り返すことで、抽象的な課題であっても問題の根本的な原因を特定でき、具体的な解決策を立てて本質的な問題解決ができるとされています。

6.企業研修プログラム

TRAINING BY HIERARCHY

階層別研修

TRAINING BY HIERARCHY

階層別研修

新入社員~経営層まで各階層の役割・ミッションに応じた知識・スキルを学べる研修カリキュラムです。

THEME

テーマ別研修

THEME

テーマ別研修

学習したいテーマに特化して知識・スキルを学べる研修プログラムです。

7.まとめ

マネジメントサイクルにはいくつかの手法があり、それぞれの手法の違いを理解した上で、状況に応じて使い分けることが大事です。

また、実施時はマネジメントサイクルをうまく活用するためのポイントや失敗しやすい原因を押さえておきましょう。

取り組むプロジェクトによってはサイクルを回しづらいケースもありますが、1回のサイクルでは良い結果も出づらいので、根気強く実践してみてください。

研修・育成についての

ご質問・ご相談は

こちらから