2023.10.24

リスキリングとは?意味やメリット・導入方法を詳しく解説

リスキリングとは、「業務上必要な新しい知識やスキルを獲得すること」です。DXの浸透や国内外でリスキリングという言葉が使われだしたことにより、注目されるようになりました。しかし、リスキリングは経営戦略のひとつであり、ただ従業員が学習するためのコンテンツを準備すればよいわけではありません。本記事では、リスキリングの意味や注目される理由、取り組むメリットとともに、導入方法や導入時のポイントについて解説します。

リスキリングとは、「業務上必要な新しい知識やスキルを獲得すること」です。DXの浸透や国内外でリスキリングという言葉が使われだしたことにより、注目されるようになりました。

しかし、リスキリングは経営戦略のひとつであり、ただ従業員が学習するためのコンテンツを準備すればよいわけではありません。本記事では、リスキリングの意味や注目される理由、取り組むメリットとともに、導入方法や導入時のポイントについて解説します。

1.リスキリングの意味とは

リスキリングとは、現在就いているものとは異なる職務や分野のスキルを獲得する、または獲得させることを意味する言葉です。経済産業省では以下のように定義しています。

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」

DXの浸透により「リスキリング=デジタルスキルを学ぶこと」と捉えられるケースが見受けられます。しかし、リスキリングの本来の意味は、新しいスキルを身につけることにより、職務転換や新しい分野に挑戦することです。

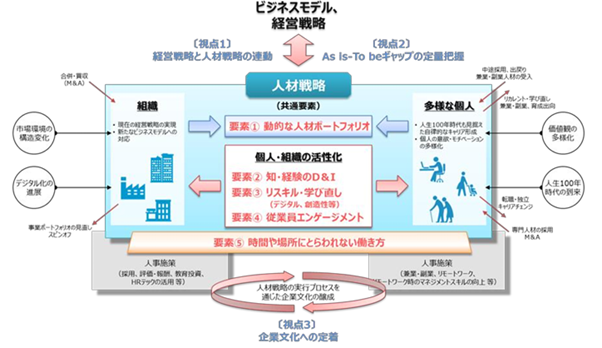

経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」でも、人材戦略における要素のひとつとして「リスキル・学び直し」が掲げられています。

企業にとっては、ビジネスモデルや経営戦略を起点とし、その実現に必要な人材を獲得することが求められています。人材を獲得する方法のひとつとして、従業員に新たなスキルを獲得させることが「リスキリング」です。つまり、リスキリングは企業の経営戦略のひとつといえるのです。

参考:経済産業省「リスキリングとは」(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/pdf/002_02_02.pdf)

出典:人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~ (https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf)

2.リスキリングと他の「学び」の概念との違い

リスキリングと同様にスキル習得や学びを指す概念として、以下のものが挙げられます。

● リカレント教育

● 社内教育

● アンラーニング

ここでは、それぞれの概念とリスキリングとの違いについて解説します。

リカレント教育

リカレント教育とは、個人が主体となって学ぶことを指します。厚生労働省では、リカレント教育を「社会人になり、学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくこと」と示しています。

リカレント教育は、個人の生涯を通して取り組むものです。そのため、一度仕事を離れて大学などの教育機関で学び直すことや生涯学習も含まれます。一方、リスキリングは、企業の経営戦略のひとつとして取り組む教育です。

リスキリングとリカレント教育の違いは、主導する対象と、目的といえるでしょう。

参考:厚生労働省「リカレント教育」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18817.html)

社内教育

社内教育とは、企業が従業員に対して教育すること全般を意味します。既存分野の専門スキルを高める教育や新人教育、階層別研修が該当します。リスキリングも社内教育のひとつです。

社内教育は該当範囲が広く、細かな定義もありません。リスキリングと社内教育は比較できる概念ではないのです。

アンラーニング

アンラーニングとは、これまでの仕事の考え方やルーティンを壊し、新しいスタイルを取り入れることを指します。「学びほぐし」や「学習棄却」ともいわれています。ビジネスモデルの変化が激しい現代では、これまでの仕事の進め方では対応できなくなってきました。

アンラーニングは、変化の激しい時代に対応するため、これまでの仕事の進め方で有効ではないものを捨て、新しい進め方を導入するという考え方です。アンラーニングでは、これまでの考え方を捨てることが主眼となっています。

一方、リスキリングは学び直しが主眼となっており、これまでの仕事の進め方を捨てることを主眼にはおいていません。リスキリングとアンラーニングでは、主眼となる考え方が異なります。

3.リスキリングが注目される5つの理由

リスキリングが注目される理由として、以下の5つが挙げられます。

● 新たなスキルが求められるDX時代の到来

● 国内外でのリスキリングに関する宣言

● 労働人口減少による人材不足の問題

● 人的資本経営の推進

● キャリア形成に対する主体的な取り組みの広がり

ここでは、近年リスキリングが注目されているそれぞれの理由について解説します。

①新たなスキルが求められるDX時代の到来

リスキリングが注目される理由としてDX時代の到来が挙げられます。DXとは、AIやビッグデータ、クラウドといったデジタル技術を活用し、新しいビジネスモデルを創出することです。

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」や、新型コロナウイルス感染症の影響によるオンライン化の浸透により、DXが求められる時代になりました。近年では、ChatGPTに代表されるAI技術の進歩も著しく、これまでは失われる心配がないといわれていた職種も危機感がでてきています。

DXの推進には、デジタルやコンピュータに関する知識が必要です。しかし、これまでデジタル業務に携わったことがない人にとっては、新たなスキルや知識を身につける必要があります。その結果、リスキリングが注目されるようになりました。

②国内外でのリスキリングに関する宣言

2つ目の理由として、国内外でのリスキリングに関する宣言が挙げられます。2020年に開催された世界経済会議で「2030年までに10億人をリスキリングする」と発表されました。

2022年10月には、内閣総理大臣がリスキリングのための支援制度を総合政策の中に盛り込む考えを表明し、その支援として5年で1兆円を投じる考えも示しています。このように、国内外でリスキリングに関する宣言があったことにより、リスキリングが注目されるようになったのです。

③労働人口減少による人材不足の問題

3つ目の理由として挙げられるのは、労働人口減少による人材不足です。日本では、少子高齢化による労働人口の減少で、人材不足が叫ばれていることは周知の事実でしょう。

一方、三菱総合研究所の調査によると、デジタル技術による業務変革により一部の業種では人材過剰になる可能性が指摘されています。従業員がリスキリングにより新たなスキルを習得できれば、社内での配置転換で対応できます。

今いる人材を活かすためにも、リスキリングが求められているのです。

参考:三菱総合研究所「大ミスマッチ時代を乗り超える人材戦略 第2回 人材需給の定量試算:技術シナリオ分析が示す職の大ミスマッチ時代」

④人的資本経営の推進

4つ目の理由として挙げられるのは、人的資本経営の推進です。人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を上げることにより中長期的な企業価値の向上につなげる経営方法です。

2020年、アメリカで上場企業に対して人的資本の開示が義務化されたことにより、投資家から人材の能力や経験に対する投資が評価されるようになりました。人材の能力や経験に対する投資の方法として、リスキリングが注目されています。

⑤キャリア形成に対する主体的な取り組みの広がり

5つ目の理由として、キャリア形成に対する主体的な取り組みの広がりが挙げられます。近年では、キャリア形成に個々が主体的に取り組む「キャリア・オーナーシップ」という考え方が広がってきました。

人生100年時代と呼ばれているように、個人の就労期間は長期化してきました。働き方に対する考え方も変化しており、年功序列による終身雇用は崩壊しています。個人のキャリア形成は企業に与えられるものではなく、自らが主体となって取り組むものになってきたのです。

勤務先から提供されるリスキリングの機会は、従業員にとってはキャリア形成に向けて市場価値を高めるチャンスといえます。企業側からみても、リスキリングの機会を提供できる企業の評価は高く、エンゲージメント向上にもつながるでしょう。

キャリア形成に対する考え方の変化により、リスキリングが求められています。

4.リスキリングのメリットとは

企業がリスキリングに取り組むことにより生まれるメリットとして、以下の4つが挙げられます。

● 業務効率化が期待できる

● 新たなアイデアが創出される

● 人材採用のコストを削減できる

● 既存従業員の力で新たな事業展開を目指せる

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

業務効率化が期待できる

企業がリスキリングに取り組むことにより、業務効率化が期待できます。リスキリングによりデジタルを活用するスキルを身につければ、業務フローの改善やデータ分析、データの一元管理などが可能になり、業務効率化につながります。

業務効率化が実現すれば、新しい業務に取り組む時間を捻出できるだけではなく、労働時間も削減でき、ワークライフバランスの改善にもつながるでしょう。

新たなアイデアが創出される

リスキリングに取り組めば、新たなアイデアの創出にもつながります。リスキリングにより新たなスキルを身につければ、実現できることの選択肢が増えます。選択肢が増えることにより、これまでは思いつかなかったアイデアが生まれることがあるでしょう。

新たなアイデアが創出されれば、生産性や売上が向上するだけではなく、業務におけるマンネリの解消にもつながります。

人材採用のコストを削減できる

人材採用のコスト削減も、リスキリングによるメリットです。近年では少子高齢化による労働人口減少の影響で、採用市場は売り手市場となっているため、人材の獲得難易度が上がっています。

そのため、自社でDXをはじめとした新たな取り組みをする場合、それを実現できる人材の獲得に、大きなコストが発生します。しかし、リスキリングにより必要な能力を持った人材を自社で育成できれば、採用コストがかかりません。

既存の従業員が活躍できる業務範囲も広がるため、従業員のキャリアアップにもつながります。キャリアアップを実現できる従業員が増えれば、定着率も向上し、さらなる人材採用コストの削減につながるでしょう。

既存従業員の力で新たな事業展開を目指せる

既存従業員の力で新たな事業展開を目指せることも、リスキリングによるメリットです。外部人材を採用し、新たな事業を展開する場合、既存事業との融合に問題を抱えるケースがあります。

しかし、企業全体でリスキリングに取り組み、社内文化を理解している従業員が新たな事業に取り組めば、既存業務と折り合いをつけながら新たな事業を展開できます。

スムーズに新たな事業展開をするためにも、リスキリングは有効な方法のひとつといえるでしょう。

5.リスキリングの導入方法4ステップ

企業でリスキリングを導入する際は、以下の手順で進めるとよいでしょう。

1. 自社における人材戦略を固める

2. 学習コンテンツを決定する

3. 各従業員で取り組む

4. 実践で活用しながらスキルを磨く

ここでは、それぞれの手順について解説します。

①自社における人材戦略を固める

まずは、自社における人材戦略を固めます。リスキリングは、自社の経営戦略と連動しなければならないため、必要なスキルや対象となる人材は企業によって異なります。そのためには、現状把握が必要です。

自社の経営戦略を実現するために必要なスキルと、従業員のスキルを洗い出します。そのスキルのギャップが、自社のリスキリングで求められるスキルです。スキルマップを活用し、従業員が保有するスキルを見える化すれば、ギャップの把握が容易になります。

②学習コンテンツを決定する

人材戦略を固めたら、学習コンテンツを決定します。学習コンテンツとなるものには、社内研修やオンライン講座、eラーニング、OJTなどが存在します。

しかし、リスキリングの対象となるスキルは、専門性が高い場合が多いため、学習コンテンツを自社だけで準備することは簡単ではないでしょう。外部講師の招聘や外部のサービスを利用することも検討する必要があります。

また、学習コンテンツのレベルについても注意が必要です。どれだけコンテンツの質が高くても、難易度が高すぎた場合、受講者がついてこられません。獲得したいスキルの優先順位をつけるとともに、徐々に難易度を上げていくようなコンテンツにすることも大切です。

③各従業員で取り組む

学習コンテンツを決めたら、各従業員でリスキリングに取り組める環境をつくります。強制的に取り組ませるのではなく、従業員自身が意欲的に取り組める環境をつくることがポイントです。

例えば、就業時間外にリスキリングの時間を設定した場合、従業員は負担を感じたり、不信感を持ったりする可能性があります。そのため、就業時間内にリスキリングに取り組める時間を設けることがポイントです。

リスキリングの時間を就業時間に設定することにより、業務に必要な取り組みであることも、伝わりやすくなります。学習システムを導入し、学習コンテンツに簡単にアクセスできれば、学習に取り掛かるハードルも下がります。

従業員が取り組みやすい環境を整えることを意識しましょう。

④実践で活用しながらスキルを磨く

リスキリングに取り組める環境を整備したら、実践で活用しながらスキルを磨けるような機会を提供しましょう。実践は学習とは異なり、想定していなかったケースが発生します。想定外のケースに対し、試行錯誤することにより、実践で使えるスキルが身につきます。

ただし、新しい業務のように実践の機会がないケースもあるはずです。その場合、新しい業務を実験的に小規模で実施したり、シミュレーションしたりすることにより、実践に近い環境を準備しましょう。

スキルを身につけるためには、学習と実践がセットとなることを理解したうえで、リスキリングに取り組みましょう。

6.リスキリングの成果を上げるためのポイント

リスキリングの成果を上げるためのポイントとして、以下の3つが挙げられます。

● リスキリングを推進する体制を整える

● 従業員がモチベーション維持できる環境を整える

● 自社に応じたコンテンツを選択する

ここでは、それぞれのポイントについて解説します。

リスキリングを推進する体制を整える

リスキリングの成果を上げるためのポイントとして、推進する体制を整えることが挙げられます。パーソル総合研究所の調査によると、従業員の学習実施率は年齢を重ねるにつれ下降傾向にあり、企業の多くを占める40代以降のミドル・シニア層の学習実施率が低いことが明らかになりました。

そのため、リスキリングを導入する際は全従業員にリスキリングの必要性やメリット、将来像を伝え、理解してもらうことが大切です。従業員に伝える際は、経営陣自らが行うことにより、経営戦略と連動していることが伝わります。

具体的には、経営計画への記載や方針書での発信が挙げられます。一度発信して終わりになるのではなく、定期的に発信し続けることが大切です。

参考:パーソル総合研究所「働く10,000人 成長実態調査 2021」

従業員がモチベーション維持できる環境を整える

従業員がモチベーション維持できる環境を整えることもポイントです。前述したように、従業員自身が意欲的に取り組める環境をつくらなければ、スキルは身につきません。

そのためには、学習時間を就業時間内に設定するほか、インセンティブや評価制度の見直しといった、従業員がモチベーションを維持できる環境づくりを意識することがポイントです。

また、ひとりだけでの学習でモチベーションを維持するのは簡単ではありません。一緒に学んだり情報交換したりできるコミュニティをつくることにより、孤独を感じずモチベーションを保てるでしょう。

自主的に取り組めるような環境づくりを意識することが大切です。

自社に応じたコンテンツを選択する

自社に応じたコンテンツを選択することも大切です。前述したように、リスキリングの対象となるスキルは企業によって異なります。適したコンテンツも対象となる人材のスキルによって異なるため、自社に応じたコンテンツを準備することが大切です。

コンテンツの準備にはコストや労力がかかります。一定の負担がかかることを理解したうえで、自社に応じたコンテンツを選択しましょう。自社でコンテンツを揃えるのが難しい場合は、費用面の負担も考慮しながら外部サービスの利用を検討することも大切です。

7.リスキリングの導入事例

リスキリングの導入事例として、日立製作所の事例を紹介します。日立製作所は、全従業員を対象にリスキリングを推奨していました。2019年にグループ内の3つの研修機関を統合し、新会社「日立アカデミー」を設立しました。

日立アカデミーのプログラムには、「DXを推進する人材育成」「DXリテラシー研修」などがあり、デジタル人材を育成するための基礎教育を実施しています。DXリテラシー研修については、オープン研修(日立講習会)でも受講できます。

リスキリングを受けられる対象範囲の大きさが、特徴です。

参考:日立アカデミー「DXを推進する人材育成」

8.企業研修プログラム

TRAINING BY HIERARCHY

階層別研修

TRAINING BY HIERARCHY

階層別研修

新入社員~経営層まで各階層の役割・ミッションに応じた知識・スキルを学べる研修カリキュラムです。

THEME

テーマ別研修

THEME

テーマ別研修

学習したいテーマに特化して知識・スキルを学べる研修プログラムです。

9.まとめ

リスキリングとは、異なる職務や分野のスキルを獲得する、または獲得させることを意味する言葉です。DX時代の到来や国内外でのリスキリングに関する宣言のほか、人材不足や人的資本経営の推進、キャリア形成に対する考え方の変化により注目されるようになりました。

企業がリスキリングに取り組むメリットとして、業務効率化や新たなアイデアの創出、採用コストの削減、既存従業員の力で新たな事業展開を目指せるといったことが挙げられます。

ただし、ただ従業員が学習するためのコンテンツを準備すればよいわけではありません。会社としてリスキリングに取り組む姿勢を見せ、従業員がモチベーション維持できるコンテンツや環境を整えることが大切です。

あくまでもリスキリングは経営戦略のひとつであることを理解しましょう。

研修・育成についての

ご質問・ご相談は

こちらから