2017.11.22

vol.35 :「コールセンター白書2017から見えるコールセンターの今!」〈その5〉

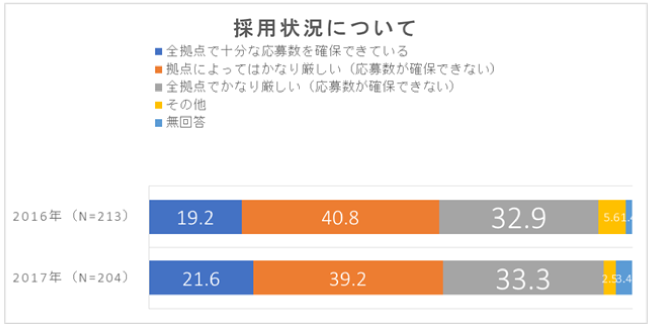

こんにちは!さつき先生です。引き続き、「コールセンター白書2017」から読み解くコールセンターの今!を考察していきます。前回、コールセンター白書のパネルディスカッションのテーマとして「採用難時代のコールセンター!人が辞めないコールセンターの創り方」について書きました。「地方3回転目の壁」!採用難が叫ばれている中、特に人口が100万規模に満たない地方都市では、規模の拡大とともに設立から7年~10年が経過する辺りで当たる壁です。では、各社の採用状況はどんな状況でしょうか?コールセンター白書の下記データを見てみましょう。

こんにちは!

さつき先生です。引き続き、「コールセンター白書2017」から読み解くコールセンターの今!を考察していきます。

前回、コールセンター白書のパネルディスカッションのテーマとして「採用難時代のコールセンター!人が辞めないコールセンターの創り方」

について書きました。「地方3回転目の壁」!採用難が叫ばれている中、特に人口が100万規模に満たない地方都市では、規模の拡大とともに設立から7年~10年が経過する辺りで当たる壁です。

では、各社の採用状況はどんな状況でしょうか?

コールセンター白書の下記データを見てみましょう。

1.コールセンター白書2017から見えるコールセンターの今!

出典元:コールセンター白書2017

2016年から2017年にかけて、採用難は一向に解決してないという状況ですね。

実に、全体の70%以上のコールセンターが「採用が厳しい」と苦しんでいます。

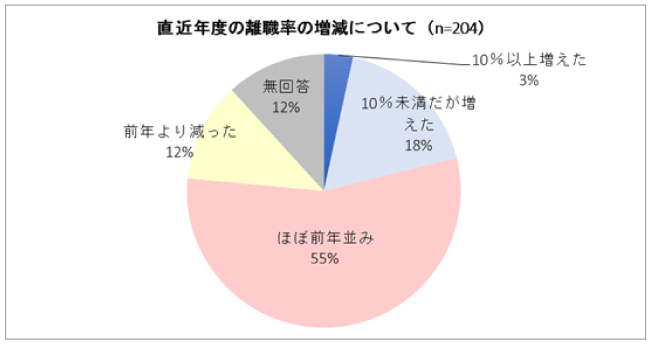

また、一方でコールセンター白書発刊セミナーでは、この採用難の状況が改善される見込みは短期・中期では無いと悲観的な予測も出されています。下記の離職率の改善も見られない状況では、採用も厳しい、離職率も高いという二重苦の状況です。

出典元:コールセンター白書2017

このような状況の中、重要になってくるのが、やはり既存社員への囲い込み=リテンションへの意識になるのではないでしょうか。先日の報告で、「表彰制度」の施策が一番割合の高い施策でしたが、私は「辞めない文化づくり」が重要と書かました。

そこでは詳しく説明できなかったので、もう少し深堀して書くことにします。「辞めない文化づくり」とは、「辞めない社風」とも言い換えられます。コールセンターで働くオペレーター・SVがクレームに苦しみ、膨大な資料を覚え・正確に説明しなければならないプレッシャーという環境にいながらも、この職場で働くことが好き、この職場で働くことの意義を感じ取れるコールセンターにするということに尽きると思います。オペレーターも機械では無い普通の「感情・意思を持った人間」です。

当然、このコールセンターで働くことへの意義・目的は人それぞれだと思いますが。

① 同僚と仲が良くコミュニティができているので、仕事の辛さも一緒に分かち合え、頑張れる!

② この職場にいると学べる(専門知識・パソコン操作・社会の動き・話し方のプロに!)

③ 自分のとった電話・履歴が経営に生かされていると実感できる。会社の一員との共有感がある

特に③の自分の業務が会社に役立っているという共有感は大切だと思います。毎日同じような電話を受けたり・架電したりし続けても、それが何に役立っているのかを感じ取れる何か仕組みは欲しいですね。FAQもただ単にUPするだけでは無く、今週の声のランキング発表とか、良いFAQの材料・指摘してくれた方への感謝を皆さんの前で発表するとか。同じように、顧客の声の経営層へのレポートも現場にオープンにしたり、聞ける化=コールセンターの応対ログを個人情報を消して社内グループウエア―で全社員に共有するとか。色々な工夫があると思います。以前書いた、社長・経営層が足繁く訪問して慰労するのも効果的です。いずれも、コールセンターで働く社員にとっては、自分たちの業務が何かに生かされている事に気づき・感じられる瞬間だと思います。「文化づくり」という点では、オペレーター=電話をする人・かける人では無く、会社の重要なポジション・業務としてリスペクトし合える環境があるかどうかが重要と思います。

さて、皆さんの会社のコールセンターの文化はどうでしょうか? 振り返るのも大切ですね!

コールセンター白書2017

コラム人気ランキング